Долго бродил я по Москве, встречая знакомые по книжкам названия, стараясь представить хрестоматийных извозчиков, купцов и самовары; получалось как-то неубедительно. Николай Васильевич Гоголь, хоть убей, а не хотел идти по бульвару имени себя, в то время как в Киеве он запросто является на любой улице. На улице Тверской зыбкой тенью материализовался было детина в красной рубахе со связкой баранок, но тут же растаял, уступив место реальному ходячему гамбургеру. Из гамбургера торчали тоненькие, кривенькие ножки, он притоптывал, и, очевидно, как и я, осип на морозе, потому что рекламные лозунги с призывами посетить заведение выкрикивала из нутра его какая-то жужжащая штука вроде радиоприёмника. У сахарных завитушек старинной церкви, дымясь, пробежал длиннобородый боярин в горящей шубе с длинными рукавами, выпучил глаза и пропал. Великая история великого города ускользала от меня. И только прочитав на мемориальной доске «здесь жил и работал Феликс Эдмундович Дзержинский», я увидел в окне старого здания мрачную фигуру в шинели защитного цвета, накинутой на плечи, со стаканом кипятка в руке. Я уже шёл дальше, а спину всё сверлил непреклонный прозрачный взгляд. Это был прорыв; призраки Москвы так и хлынули в дзержинское окно, продавцы баранок, кровавые мальчики, блины и самовары, бояре и попы, дух города наконец проник в меня, мёрзлого туриста.

Город-холст, заселённый и застроенный как бы эскизными мазками, задыхающийся от явно несвойственного ему быстрого движения, насыщенный людскими и автомобильными толпами, изобилующий башенками, шпилями и куполами, город, в котором сбылась евразийская мечта Льва Николаевича Гумилёва, воплощённая таджикскими гастарбайтерами, и поезда метро ходят по кругу Вечного Возвращения, Москва отличительной чертой своей имеет именно незавершённость, неопределённость, нестационарность, текучесть. Вот почему революционер Дзержинский по сей день стремительно шествует по запорошенному московскому тротуару навстречу очкастому Свердлову в кожаном картузе, а в музее Маяковского слышны беспокойные шаги приговорившего себя к расстрелу поэта, тупое мурло ельцинского танка рыгает огнём преисподней в сторону уже чистого белого дома, а в небе над ним трясутся всё порастерявшие руки гэкачеписта Янаева. Эпоха революций есть ключ к Москве, да, к Москве нынешней, самому сытому и гламурному городу России, смачному, как блин с икрой, на фоне беспонтовых пирожков.

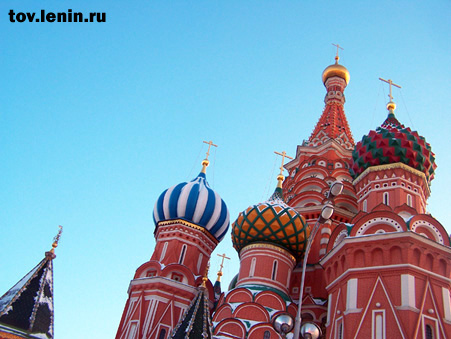

Безусловно, ключевое место города — Красная площадь. Именно на Красной площади собирается русская история, во всех своих эпохах, именно на ней сходятся стихия и воля, прошлое и будущее, национальное и всемирное, нерушимое и неудержимое. Всё так, на Красной площади, как на каменной ладони, история России, её возвышенность и возниженность, если так можно выразиться.

Я вошёл на Красную площадь сквозь красные ворота ранним утром в чертовский мороз, сосульки застывали в усах и бороде. У музея истории, что у ворот, крутился ряженый, точно в такой же шубе, как призрак боярина. Эффектнее бы смотрелся Шварценеггер в шинели и ушанке, отдающий честь, как в «Красной жаре». «Первый раз на площади? Нужно загадать желание», — сказала, внимательно посмотрев на меня, проницательная бабушка.

Небо пронзали остроконечные башни Кремля, увенчанные пятиконечными звёздами: звёзды красные, и башни тоже красные, как клешни вареного рака.

Окружившие площадь церкви напоминали кремовые пирожные, кругленькие, розоватые, забавно-расписные. Собор Василия Блаженного, совсем игрушечный, раскрашенный во все цвета кубика Рубика, маячил вдали. Но из-за горизонта, яростно клубясь, непрерывно валили клубы белого, облачного дыма, и яростный солнечный свет пробивался через них, да, солнце било в глаза, не на шутку рассвирепев в холоде зимы. На фоне этого неистовства становилось как-то жаль Василия с его игрушечным собором, который вот-вот унесёт вместе с дымом в небо, жаль остреньких башенок, и понятнее были странные жесты зелёных инопланетян Минина и Пожарского, холодно же им здесь в коротких туниках, если я так заледенел в своём пальто. Потом уже, пройдя дальше, я увидел, что дым валит из заводских труб вдали; Красная площадь находится на возвышении, и поэтому их не видно. Какое небо! Стремительные клубы облаков, пронзающие лучи и далёкая лазурь, как иллюстрация соединения несоединимого. Как замечательно выбрана площадка! Тот, кто решил поставить в нужном месте завод, был ещё одним создателем ансамбля.

В самом сердце площади, у Кремлёвской стены, зеркалится, темнеет чёрным лабрадором и холодно пламенеет лучами солнца Мавзолей, зловещий и пронзительный в скупом, сдержанном выражении скорби. Начитавшись пошлых и злопыхательных глупостей об этом сооружении, я не мог вообразить себе его величия. Мавзолей, небольшой, единственный находящийся в своей стихии на фоне неистового неба, и есть сердце площади. Пошлейший каток, поставленный неразумниками напротив, отражается в его гранитных плитах. Впрочем, и каток с глупым тарахтящим радио имеет свой символизм. Надо полагать, в архитектурном ансамбле он представляет современность, вместе со шмотьём в здании ГУМа за ним. Я подошёл ко входу в усыпальницу человека, который, обладая могучим инстинктом властелина, отрицал сам принцип власти; и всё же, воюя с царями, он сам неизбежно стал царём. За дверями, вдали, виднелся абсолютно чёрный советский герб, словно бы нарисованный Ильёй Масодовым, под ним стояли часовые.

Я сотни раз видел это место на всяческих открытках, но ни одна из них не передала его дух. Само присутствие среди остреньких башенок и раскрашенных куполов траурного футуристического здания будоражит взор и ум, как облака, валящие из-за горизонта, или лучи, раздирающие облака, наглядное свидетельство того, что времени больше не будет.

Путь в Мавзолей лежит вдоль Кремлёвской стены. Люди всегда найдут способ быть неравными, это замечательно иллюстрирует кладбище коммунистической элиты, провозгласившей стремление ко всеобщему равенству. У Кремлёвской стены похоронен светлейший гений Горький и мерзкий негодяй Вышинский, учёные мужи Курчатов и Келдыш, сомнительные личности вроде Землячки и Андропова, свойские парни вроде Брежнева и Гагарина и кровавые персонажи вроде Сталина и Жукова. На могиле Сталина, кстати, цветов больше всего, а Жукову стоит преуродливый памятник на коне с яйцами перед Историческим музеем — на его фоне я фотографировал четырёх юных таджиков, мороз минус двадцать пять, а им хоть бы хны в спортивных штанах, мастерках и шапках-гномках. Крупская и Инесса Арманд упокоены рядом со склепом своего мужчины номер один, разделившие его и в смерти.

Светящийся Ленин лежит в тёмном зале, сгусток нездешней энергии, заключённый в кристалл. Толстые стенки кристалла создают эффект 3D. Вождь пленён, но спокоен, в облике его нет ни предсмертного страдания, ни иссушенности мумии. Монголоидности, заметной на некоторых фотографиях, тоже нет; черты лица неожиданно аристократичны, руки по-дворянски миниатюрны. Правая сжата в кулак, точно бы, умирая, он ухватил нечто, чего не должен был отдавать простым смертным. Ленин действительно ярко-рыж, пламенея и в спокойствии небытия, дитя и отец огня.

Надо быть куском ваты, чтобы не почувствовать значения этого места. Не нужно тревожить дух великого мертвеца, чья гробница спечатала эпохи. Без чувства истории нет нации, скажу это со всей ответственностью как гражданин одной несчастной маленькой страны, — а не познав революцию, не почувствуешь истории ни Москвы, ни России — как минимум. Впрочем, если верить президенту Медведу, история России насчитывает всего двадцать лет.

Also, пройдя мимо ailen'ов Минина и Пожарского, я спустился вниз — обойти по периметру Кремль.

Продолжение следует после следующего приглашения в Москву. Приглашайте.

Лично Товарищ У