Звали его Жан-Поль Марат.

Марат родился в швейцарском городке Будри кантона Невшатель, в семье художника, по одним сведениям, католического священника — по другим, преподавателя языков — по третьим; вернее всего, его отец был столь же разносторонней и непоседливой личностью, как и он сам. Во всяком случае, семья Марата была достаточно состоятельна для того, чтобы обеспечить ему спокойное детство. Наверняка в юношеском возрасте он много читал, наверняка ему бросалось в глаза несоответствие написанного в книгах с тем, что он видел вокруг себя — начало пути, типичное для революционера. С детских лет ему была свойственна непокорность; наказанный отцом, он объявил голодовку, был заперт в комнате, выпрыгнул из окна и разбил себе лоб; шрам остался на всю жизнь. Впоследствии, откровенничая в духе модного тогда Руссо, он напишет: «С ранних лет меня пожирала любовь к славе, страсть, в различные периоды моей жизни менявшая цель, но ни на минуту меня не покидавшая. Единственная страсть, пожиравшая мою душу, была любовь к славе, но это был еще только огонь, тлевший под пеплом… Легкомысленные люди, упрекающие меня в том, что я — упрямец, увидят, что я был им уже с давних лет. Но чему они, возможно, не поверят: c ранних лет меня пожирала любовь к славе, страсть, в различные периоды моей жизни менявшая цель, но ни на минуту меня не покидавшая. В пять лет я хотел стать школьным учителем, в пятнадцать лет — профессором, писателем — в восемнадцать, творческим гением — в двадцать, как сейчас я жажду славы — принести себя в жертву отечеству».

Неясно, когда Марат оставил свой родной город (кажется, это случилось тогда, когда умерла его горячо любимая мать), неясно даже толком, как он получил медицинское образование, — а медик он был замечательный. Со слов самого Марата известно, что он много путешествовал, вернее сказать, скитался. «Я прожил два года в Бордо, десять лет в Лондоне, один год в Дублине и Эдинбурге, один — в Гааге, Утрехте и Амстердаме, и девятнадцать лет в Париже, я объездил пол-Европы», — писал он незадолго до смерти. В Англии он пишет большую книгу под названием «Цепи рабства», работая над ней по двадцать часов в сутки и истощая свой организм. «Кажется, таков неизбежный удел человека — нигде и никогда не сохранять своей свободы: повсюду государи идут к деспотизму, народы же — к рабству», — такими словами начинает он свой труд. Рецепты избавления от деспотизма, изложенные им в этой книге, во многом предвосхищают его грядущую деятельность во Французской революции. Пока же его основным занятием остается врачебная практика.

Степень доктора медицины Марат получил в Эдинбургском университете святого Эндрюса в 1775 году. Сфера его профессиональных интересов была весьма обширна: офтальмология, венерология, лечение кожных заболеваний. Марат был одним из первых теоретиков и практиков электротерапии, причем практиков успешных. Таланты его уже тогда проявились не только в области медицины. «Я опубликовал до сего дня двадцать томов как по физиологии и медицине, так и по физике и политике» — пишет он в уже цитированной статье. Большинство работ по физике, написанных Маратом, посвящено электричеству, самой загадочной и неизведанной на тот день области физической науки; спустя два века видно, что во многих вопросах автор опередил свое время. Официального признания современников труды Марата не получили, хотя в независимых научных кругах были оценены довольно высоко. Достаточно сказать, что испанские ученые предлагали ему возглавить Мадридскую Академию Наук, но французские академики отговорили их от этого со всей решительностью, на которую были способны.

Во времена стычек с академиками, а стычек было великое множество — неспроста ведь французские мэтры столь рьяно предостерегали испанских коллег относительно своего соотечественника, — во времена стычек с академиками Марат проявил себя как отъявленный склочник. Впрочем, сами академики предстают не лучшими: косные, самодовольные, самонадеянные и вместе с тем опасливые блюстители устоев, профессиональные камни преткновения. Атмосфера постоянных склок вообще характерна для того времени — от Академии Наук до Якобинского Клуба. Почти все великие люди этой необыкновенно богатой гениями эпохи склочничать умели и любили.

Склоку Марат продолжил и после революции; длилась она до тех пор, пока революционным декретом академия не была распущена. Случилось это в 1792 году, за год до смерти Марата.

Пробовал себя доктор также в качестве романиста, но явно неудачно; «Приключение графа Понятовского», роман в письмах из русско-польской жизни, он сам признал чрезмерно сентиментальным и неловко написанным. Неудачной вышла и предпринятая в молодости попытка сотрудничать с энциклопедистами, идейно обеспечивавшими грядущую революцию — отказал ему в этом лично Д'Аламбер, ставший одной из самых больших антипатий Марата. Еще одной антипатией был желчный старец Вольтер, в свое время вдоволь наиздевавшийся над его книгой «О человеке, или о принципах и законах влияния души на тело и тела на душу»; нечего говорить, что Марат в долгу не остался, и ответный заряд желчи Вольтеру был обеспечен. «Я боролся с принципами современной философии, вот источник неутомимой ненависти ее апостолов», — напишет позднее Марат.

На поприще медицины Марат преуспевал; достаточно сказать, что одним из его пациентов и конфидентов был брат короля, будущий король Карл X. В те времена модный и влиятельный д-р Марат носил шпагу и совершал прогулки в сопровождении слуги. Исцелив от туберкулеза маркизу де Лобеспин с помощью лекарства, изобретенного им лично, Марат достиг пика популярности в высшем свете. Красавица маркиза отблагодарила доктора в духе французских романов, сделавшись его любовницей (Марат, вопреки имиджу страшилища, вообще пользовался успехом у слабого пола). Париж называл его «врачом неизлечимых». И вдруг, как принято писать в таких случаях, хотя хорошо понятно, что случается такое вовсе не вдруг, — вдруг он бросает практику, с головой уйдя в медицинские и физиологические опыты и в политику, конечно же, в политику. Из богатого дома в аристократическом Сен-Жерменском предместье он переезжает в маленькую квартирку в плебейском квартале, откуда, с улицы Старой Голубятни, и объявляет абсолютистскому государству свою персональную войну.

Человек от природы физически сильный, Марат начинает часто и тяжело болеть. Можно предположить, что болезненность Марата была связана с тем фанатизмом, с которым он погрузился в свои медицинские открытия; многие ученые его века страдали от эпидемических заболеваний, в целях эксперимента нередко добровольно прививая себе опасные вирусы. Многие авторы считают, что Марат заразился своими болезнями еще раньше, в Англии, где бескорыстно врачевал в бараках неимущих больных (за свою активную борьбу с эпидемическими заболеваниями он был удостоен звания почетного гражданина Ньюкастла). Одинокий, нуждающийся, отвергнутый обществом, он, кажется, навсегда обречен прозябать на задворках, но все-таки не сломлен.

Характерная деталь: выпуская свои работы, Марат, по уверению будущего жирондиста Бриссо, печатает в газете этого господина восторженные рецензии на них, написанные от чужого имени. Над этим потом смеялись, но это было совсем не смешно. Фактически оказавшись в изоляции и страстно желая выбраться из нее, Марат отчаянно создавал вокруг себя информационное поле, информационный шум, пиарил себя, как мы сказали бы сегодня. Живя во второй половине восемнадцатого века, он прекрасно понимал важность информации, стремясь наладить возможно более прочные «связи с общественностью». Как известно, впоследствии в этом он преуспел.

Однако в те времена безысходность, одиночество и острая форма пузырчатого лишая неизменно оказывались сильнее. В 1788 году Марат чувствовал себя настолько больным, что начал подготавливаться к смерти. Неотвратимое, казалось бы, погружение в небытие остановило ощущение столь же неотвратимо надвигающейся революции. Позднее доктор вспоминал, что выздоровление ему принесла весть о созыве Генеральных Штатов. «Старый воспалительный процесс» был остановлен, хотя излечиться полностью Марат так и не смог до конца своей жизни.

Начинался процесс революционный.

«Дело сделано. Престиж правительства сведен на нет». Так начинается сборник статей, изданный Маратом анонимно в начале 1789 года. Уже эта фраза, будто бы написанная в XX или даже XXI веке, указывает на отличное понимание стратегии информационной войны. В то время как многие из его современников сомнамбулически и туманно размышляли о несправедливости абсолютизма и лучшей жизни, которая возможна в многострадальном отечестве, он знал, что первое, что нужно сделать — делегитимировать режим, лишить государство его векового ореола.

События развивались стремительно. Вот уже пала Бастилия, плотину, наконец, прорвало. Гражданину Марату предложено участвовать в работе окружного комитета по месту жительства, — всякая революция щедра на создание таких сырых расплывчатых организаций. Но работа винтиком, пускай революционным, его не прельщала. И уже через три дня после взятия Бастилии Марат обратился к комитету с просьбой обеспечить его деньгами и типографским станком для издания газеты.

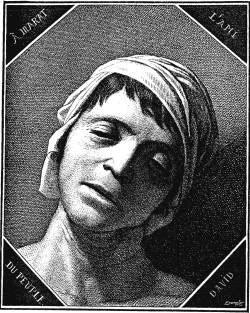

Комитетчики согласились не сразу. Доктор был не из тех, кто обладает талантом располагать к себе или внушать доверие. Писатели и историографы почти единодушно представляют Марата неприятным, исступленным, безобразным типом. Гюго пишет о его медном лице и зеленых зубах, Карлейль живописует его голубые губы. В явно преувеличенных описаниях маратовского безобразия (Пушкин так и написал: «Палач уродливый…»), конечно, сказывается влияние той самой черной легенды о Друге народа, которая была выгодна как его противникам, так и… ему самому. Нахальный, въедливый и прыткий, исходящий ехидством и желчью, он привык скандализировать общество, дореволюционное ли, послереволюционное. Говорили, что в правительственные учреждения он нередко являлся в халате и с повязкой на голове, на поясе у него висел кинжал. Подобно другому, современному нам любимцу толпы, нынешнему президенту Украины, Марат, мы уже писали об этом, страдал кожной болезнью, время от времени проявлявшейся на его лице. Голос Друга народа был резок и хрипл, его часто сравнивали с вороньим карканьем. Но очень скоро к этому карканью стали прислушиваться все.

Свой заветный станок Марат, в конце концов, получил. 12 сентября 1789 года вышел первый номер его газеты, за которой впоследствии закрепилось скромное имя «Друг народа». «Измученный к моменту революции преследованиями, которым так долго подвергала меня Академия Наук, я с радостью воспользовался представившимся мне случаем, чтобы отбросить своих угнетателей и занять должное место», — с присущей ему прямотой напишет впоследствии доктор. Очень скоро формулируется основная задача газеты. «В пылу острых споров народу следует опасаться уловок своих врагов, и здесь не стоит надеяться на его силы и храбрость. Он попадет в западню, если ее не заметит. А значит, ему нужны искушенные в политике люди, которые бы денно и нощно блюли его интересы, защищали его права, заботились о его благе. Я посвящу этому каждое мгновение своей жизни». Так и сделал, посвятил, да еще как посвятил! Пока народ пел песенки и повязывал ленточки, Друг его не дремал. Он знал, или чувствовал, что за этой фазой революции с необходимостью наступит следующая. «К чему это глупое веселье? — вопрошал он. — Революция еще только дурной сон для народа. Они забавляют вас детскими играми, чтобы заковать в цепи».

Разительное отличие Марата от других деятелей революции — в его более чем реалистическое отношение к народу, которому в ту эпоху великих иллюзий только ленивый не пел сладчайшие дифирамбы. «Народ, — пишет Марат, — плохой ценитель вещей; он редко видит их такими, какими они являются в действительности, еще реже способен охватить всю совокупность явлений и почти никогда не способен предвидеть последствия событий». «Масса народа, — говорит он за сто лет до Ле Бона, — не знает прогресса разума и знаний, хотя порой она как будто отказывается от некоторых предрассудков или, вернее, меняет их. Хитрости ловкого, глубокого макиавеллизма от нее ускользают, и это будет всегда так. Ей не хватает и всегда не будет хватать прозорливости, чтобы обнародовать ловушки, расставленные врагами. Политические споры были, есть и будут выше ее понимания».

Со всей свирепостью, на которую он был способен, — а он был способен на очень большую свирепость, — Марат повел атаку на недобитых аристократов и народных кумиров. В числе тех, на кого он обрушился, были такие столпы, как мэр Парижа Байи, командующий национальной гвардией Лафайет, министр финансов Неккер, влиятельный и почитаемый в народе депутат Мирабо — все они были весьма популярны в народе, но для Друга народа никогда не существовало авторитетов. «Истина и справедливость — единственное, чему я поклоняюсь на земле. Я различаю людей исключительно по их личным качествам; я преклоняюсь перед талантами, ценю мудрость, почитаю добродетель; но в то же время я усматриваю в почестях, оказываемых великим мира сего, лишь плоды преступления или игру счастливого случая. Я всегда презирал кумиров удачи и никогда не стану льстить идолам власти. Какими бы титулами ни был изукрашен какой-нибудь вельможа, он, будучи лишен заслуг, мало что значит в моих глазах; и до тех пор, пока он будет лишен добродетели, он в моих глазах всегда будет достоин лишь презрения».

В своей игре Марату часто приходилось побивать одних вельмож, опираясь на поддержку других; эти последние думали, что всего лишь устраняют с его помощью своих конкурентов, однако скоро подходил черед и для них самих.

Лейтмотив статей Марата был один и тот же: бдительность, бдительность и еще раз бдительность. О глупый французский народ (Марат часто восклицал в этом духе), ты опутан сетью самых чудовищных заговоров (заговоры описывались до мельчайших деталей, заговорщики назывались поименно, описывалось и что с ними должен немедленно сделать народ: повесить, снести голову etc.; народ часто бывал чуток к советам своего Друга), без крови не обойтись, «лучше пролить несколько капель нечистой крови, чем ждать, пока народная кровь польется потоками!». Сам редактор называл свою газету «страшилищем для контрреволюции». Справедливости ради стоит сказать, что призывы к кровавым расправам не являются некоей отличительной чертой Марата, но вообще весьма характерны для того времени; однако и с учетом этого Марат предстает особенно свирепым. Истеричные и параноические предупреждения Марата относительно готовящихся всюду заговоров удивительным образом сбылись впоследствии, что, разумеется, добавило ему авторитета. Измена Лафайета и Дюмурье, двуличие Мирабо, предательство и бегство короля были предсказаны им задолго до того, как стали свершившимися фактами. «Дорогие товарищи, вы говорите, что меня считают пророком; но я такой же пророк, как и любой из вас. Я просто внимательно разглядываю то, на что вы не обращаете внимания. Я тщательно изучаю людей, которым вы верите на слово, и познаю различные комбинации всех элементов политической машины, на игру которой вы смотрите просто как зрители», — писал в своей газете доктор.

То было время иллюзий, и наш герой видел свою задачу в том, чтобы эти иллюзии как можно быстрее развеять. Провокации и подстрекательства, совершенно разнузданные, всегда составляли его литературный стиль. Очень скоро Друг народа обрел гигантскую популярность в народных массах. Это была первая грандиозная демонстрация роли прессы в управлении коллективным сознанием и коллективным бессознательным, здесь Марат был первооткрывателем и первопроходцем, значительность которого трудно переоценить. При этом в отличие от остальных своих коллег, в своих действиях он был абсолютно сознателен и вполне последователен.

Свою газету Марат делал в одиночку, совершенно один, всегда отчаянно нуждаясь. Печаталась она неразборчивым шрифтом на серой, плохо обрезанной бумаге, строки наползали одна на другую, тираж был более чем скромен [*Тираж «Друга народа» составлял поначалу две тысячи экземпляров. Для сравнения, тиражи газет Мирабо и Лустало, выходивших в это же время, составляли соответственно десять и сто тысяч экземпляров. В довершение к этому, на них работал целый штат «литературных негров»]. И все же ни одна из выходивших в то время газет, во многие из которых вкладывались нешуточные деньги, не могла даже отдаленно сравниться с листком Марата по степени влияния на массы и, так сказать, отдачи от своего содержания. Часто зажигательные призывы Марата зачитывались вслух энтузиастами при больших скоплениях людей. Нужно ли говорить, какую реакцию вызывали они у тех, против кого были направлены? В начале 1790 года Друга народа наконец попытались арестовать. Огромная толпа народа перекрыла вход его дома. Полицейские отступили ни с чем.

Этот эпизод повторится не раз. Время от времени Марат будет уходить в подполье (в 1792 году он даже уедет в Англию, где пробудет довольно долго, если учитывать бешеную скорость революции [*После возвращения Марат возьмется за дело с удвоенной энергией; масштаб и, главное, резонанс от его действий возрастет. Многие объясняют это помощью из Англии, прежде всего, от братьев по масонской ложе, в которую он вступил еще в 1774 году. К масонам принадлежали все крупные деятели Французской революции; и до, и после нее крупные общественные деятели нередко состояли в масонских ложах. Марат отличался от прочих тем, что был масоном, так сказать, английского разлива. Кстати, возвратившись из Англии, Марат обнаружил, что на родине за время его отсутствия возникло четыре (!) газеты под названием «Друг народа»]); Марат будет уходить в подполье, влача самое тяжелое существование, но его газета продолжит выходить, не снизив свой накал ни на градус. «Общее восстание и казни руками народа», заклинал народный Друг. В 1790 году он сформулировал замечательный тезис: «постоянно поддерживать народ в возбужденном состоянии, пока основу существующего строя не составят справедливые законы». Без лишних слов, это гениально. В этом, собственно, и заключается сущность информационного террора, которому мы подвержены по сей день. Цели такого террора могут быть самыми разными, нужно только изменить ту часть предложения, которая следует за словом «пока».

«Когда плотина прорвана, — писал Марат, — волны непреодолимо рвутся на берег и не остановят свой бег, пока вода не достигнет определенного уровня». За фазой информационного террора последовала фаза террора непосредственного.

Весной 1792 года началась крупномасштабная война Европы против революционной Франции. В самой Франции стремительно набирала силу контрреволюция. Восстания в Вандее и Лионе были уже не за горами. Нечего говорить, что интервенты и контрреволюционеры были настроены самым свирепым образом, совершенно по-маратовски требуя крови всех революционных мятежников и тех, кто был так или иначе с ними связан. Король после неудачной попытки бегства из Парижа фактически не имел реальной власти. Падение монархии 10 августа было неизбежным и довело до предела все существующие противоречия. Для революции пришло время обнажить клыки.

Не следует думать, что террор явился исключительно результатом деятельности революционных подстрекателей вроде Марата. Убиенный король Людовик и давно умерший философ Руссо внесли в триумф террора лепту не меньшую, чем революционеры Робеспьер и Сен-Жюст. Такого рода события подготавливаются десятилетиями — как сознательными действиями отдельных людей, так и всем ходом развития общества [*«Все, что я вижу, сеет семена революции, которая настанет неминуемо, — писал еще в 1764 году Вольтер. — Увы, я буду лишен удовольствия быть ее свидетелем… Просвещение потихоньку распространилось до такой степени, что взрыв последует при первой благоприятной возможности, и тогда будет славная возня». «Накануне кровавого террора 1793 г., — пишет известный исследователь Французской революции Огюстен Кошен, — с 1765 до 1780 г., в словесной республике проходил бескровный террор, в котором роль Комитета общественного спасения играла “Энциклопедия”, а роль Робеспьера — Д'Аламбер». «Меня смущает то, — замечает он далее, — что все эти ужасные, дьявольские последствия имеют истоком крошечный факт, который их объясняет, — такой банальный, такой незначительный факт - болтовню»]. Причем последний фактор является основополагающим. Любопытный и леденящий душу штришок: в разгар террора некоторые дамы, следившие за модой, носили в ушах маленькие серьги-гильотинки (А восемь десятилетий спустя, мае 1871, после разгрома Парижской Коммуны, светские дамы приходили поглазеть на пленных коммунаров, и развлечения ради выкалывали им зонтиками глаза, — написала мне одна из читательниц этой работы).

Девятого января 1792 года, еще до разгара террора, Марат впервые встретился с Робеспьером, человеком, который впоследствии станет символом французской революции. Марат вспоминал, как Робеспьер заметил ему, что «он сам виноват в том, что полезные мысли, изложенные в его статьях, не приносят того блага, которое они могли бы принести, и это произошло потому, что он упорно настаивал на своих чрезвычайных и резких предложениях (как, например, казнить пятьсот — шестьсот преступников), возбуждающих негодование не только сторонников аристократии, но и друзей свободы». «Вы макаете свое перо в кровь своих врагов», — присовокупил Робеспьер. «Узнайте, — отвечал Марат, — что если бы после резни на Марсовом поле я нашел две тысячи человек, воодушевленных чувствами, раздиравшими мою душу, я бы во главе их заколол кинжалом генерала посреди его батальона разбойников, сжег деспота в его дворце и посадил на кол наших отвратительных представителей». «Робеспьер слушал меня в ужасе, — вспоминает Марат, — он побледнел и некоторое время молчал. Это свидание укрепило мнение, которое всегда у меня о нем было, что он соединяет знания мудрого сенатора с честью подлинно добродетельного человека и рвением настоящего патриота, но ему в равной степени не хватает дальновидности и мужества государственного деятеля». Похожую историю, случившуюся позже, рассказывает сестра Робеспьера Шарлотта. «Однажды Марат пришел к моему брату, — пишет она в своих мемуарах. — Этот визит нас удивил, так как обыкновенно Марат и Робеспьер не имели никаких сношений. Вначале они говорили о делах вообще, потом о направлении, какое принимает революция. Наконец, Марат коснулся вопроса о мерах устрашения и жаловался на мягкость и чрезвычайную снисходительность правительства. “Ты человек, которого я уважаю, может быть, больше всех на свете, — сказал Марат моему брату, — но я уважал бы тебя еще больше, если бы ты был менее умерен по отношению к аристократам”. — “Я тебе ставлю в упрек противоположное, — ответил мой брат. — Ты компрометируешь революцию. Ты заставляешь ненавидеть ее, требуя казней. Эшафот — ужасное средство и всегда гибельное, нужно осторожно пользоваться им и только в тех серьезных случаях, когда родине угрожает опасность”. — “Мне жаль тебя, — сказал тогда Марат, — ты не дорос до меня”. — “Я был бы очень удручен, если бы сравнялся с тобой”, — ответил Робеспьер. — “Ты меня не понимаешь, — продолжал Марат. — Мы никогда не сможем идти вместе”. — “Возможно, — сказал Робеспьер. — Но это будет только к лучшему”. — “Мне очень жаль, что мы не можем сговориться, — добавил Марат, — ибо ты самый безупречный человек в Конвенте”».

Причина разногласий между Робеспьером и Маратом заключалась не только в кровожадности последнего, но и в качественном, принципиальном различии в понимании террора. Для Робеспьера, во всяком случае, на начальном этапе, террор был только необходимой разновидностью военных действий. Массовые казни должны были обеспечить устранение конкретных лиц, обезглавив верхушку контрреволюции. Жан-Поль Марат понимал террор иначе, так, как в двадцать первом веке, веке информационных технологий, понимают его Буш и Бен Ладен. Террор для него — в первую голову великолепный способ «постоянно держать народ в возбуждении», способ создания особого морального и психологического состояния народных масс с тем, чтобы, опираясь на это состояние, править и побеждать [*Пытаясь оправдать позицию новой власти во время кровавых погромов, учиненных парижской чернью в сентябре 1792 года, когда на избиение заключенных в тюрьмы аристократов власть смотрела с молчаливым одобрением, если не инспирировала их, Дантон говорил в Конвенте, что они «явились следствием всеобщего возбуждения умов, национальной лихорадки, творившей в то же время чудеса, которым будет удивляться потомство»]. Неустойчивость как источник власти! Объясняя свою уже упоминавшуюся выше кампанию против министра Неккера, Марат прямо писал: «Обвинение, предъявленное первому министру как виновнику голода, истощившего королевство как участнику и главе заговора, имело целью не только возбудить любопытство, но и посеять ужас и тревогу». Террор должен стать не просто очередным этапом военной операции, но сознательным индуцированием тотального психоза, массовой истерии, надежным гарантом перманентного шока. Террор как политика, террор как индустрия, террор как культура и искусство. Прежде всего литератор, Марат отнюдь не был самым жестоким из революционеров. Главным его орудием даже во времена гильотины было прежде всего слово [*Отвечая на обвинения журналиста Демулена в провокациях и распространении не всегда правдивой информации, Марат замечает: «Для осведомительской газеты, как ваша, Камилл, подобное обвинение было бы, разумеется, очень серьезно, но для моей, чисто политической, оно сводится на нет. Откуда вам знать, может быть, то, что вы считаете ложными новостями, является текстом, который был мне необходим, чтобы отклонить какой-нибудь зловещий удар и достичь своей цели?»]. Какой-нибудь Колло д'Эрбуа был куда более кровав и жесток. Но именно Марат стал олицетворением террора — во-первых, потому, что он, вплоть до лишая своего, казался создателям легенды о французской революции исключительно подходящей для такой роли фигурой, и во-вторых, потому, что сумел наиболее сознательно среди всех революционеров, включая Робеспьера, декларировать террор не столько как радикальную репрессивную меру, но как агрессивный информационный акт. Ему действительно удалось опередить свое время — в присущем только ему исступленном и неистовом стиле. «Марат — это дикобраз, которого не только нельзя коснуться даже пальцем, но и никому не дано уловить суть его идей», — сказал о нем его современник, кордельер Шабо.

В наши дни принято сравнивать большевиков с якобинцами, чуть ли не ставить между ними знак равенства; действительно, большевики, как и якобинцы, освоили все передовые технологии своего времени, большевики, как и якобинцы, были мощной радикальной силой, но цели, стоявшие перед большевиками, были иными, нежели цели, стоявшие перед якобинцами: сами большевики говорили, что последние были «буржуазными революционерами», в то время как они являются революционерами антибуржуазными; так или иначе, различие эпох не могло не повлечь за собой различия в методах и характерах деятелей двух великих революций. Неистовый Марат, при всей своей революционности, а то и благодаря ей, предвосхитил типаж не только большевика, но и решительного радикального буржуа, того же Сороса, например. В. И. Ленин писал о французской революции: «Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии». Эти слова в полной мере относятся к наследию Марата, доктрине террора, информационного и непосредственного, доктрине, оставшейся актуальной и в XX, и в XXI веке, более того, поднявшейся в своем развитии на новый, более высокий уровень. «Свободу должно насаждать силой, и сейчас настал момент, когда надо немедленно организовать деспотизм свободы, дабы смести с лица земли деспотизм королей». Пускай свобода понимается сегодня сильными мира сего по-иному, но трудно не вспомнить этих слов над руинами сербских или иракских домов.

Когда процессы тридцатых годов в Советском Союзе санкционировали уничтожение высоких партийных работников, это делалось вовсе не потому, что те действительно были наймитами вражеских разведок. Когда в феврале 1945 года бомбардировщики англичан и американцев планомерно уничтожали мирное население Дрездена, это делалось вовсе не потому, что кто-то решил, что в Дрездене поселился Гитлер. Когда в 2001-м самолеты таранили башни Торгового Центра, для террористов не имело никакого значения, кто в этих башнях находился. Важен был сам акт насилия, его косвенные, но не прямые последствия. Это и есть понимание целей террора в смысле Марата, которое восторжествовало во времена французской революции и торжествует по сей день. В конце концов, по справедливому замечанию Оруэлла, «весь период Террора, если брать общее число погибших, был шуткой по сравнению с любым сражением наполеоновских войн» (здесь он только перефразировал Мишле, сказавшего, что все жертвы революционного террора в Париже едва составляют одну сороковую часть солдат, погибших в битве при Бородино). И до, и после французской революции история знала случаи куда более масштабных массовых истреблений, однако именно революционный террор во Франции стал притчей во языцех в такой степени, что многие историки специально пишут его с большой буквы, — ибо он стал предтечей террора грядущего. Не полетели еще головы с плеч, а герой нашего повествования являлся уже заслуженным информационным террористом. Информационным террористом номер один он и вошел навсегда в историю. Но если Друг народа был террористом во имя народа, или, по крайней мере, со всем возможным пафосом считал себя таковым, то этого никак нельзя сказать о его сегодняшних учениках.

9 сентября 1792 года Марат был избран в Конвент от города Парижа.

Здесь он ни на йоту не отступил от своего имиджа. Левые сторонились его, правые ужасались; но народ, народ по-прежнему любил своего строптивого Друга, столь мастерски кормящего его ужасом (о, народ обожает ужасаться!). Друг отвечал взаимностью. На первом же заседании Конвента новоиспеченный депутат потребовал смены зала заседаний. Зал заседаний в Тюильрийском дворце, где и находились депутаты, имел от силы три сотни мест для публики; необходимо, чтобы трибуны для публики вмещали как минимум четыре тысячи человек, заявил депутат Марат, убежденный лицедей и гениальный политтехнолог. Предложение не прошло, однако народ всегда принимал живейшее участие в заседаниях Конвента, и граждане депутаты не могли этого не учитывать. Рассказывают, что бывали случаи, когда воодушевленные народные массы в качестве наглядного пособия и в знак особого внимания к обсуждаемым проблемам приносили в Конвент на пиках контрреволюцьонные головы [*«Голова (!) на пике в Конвенте появились один раз, во время восстания 1795 года (Жерминаль и Прериаль) — написала мне по этому поводу Люсиль, главный редактор сайта Vive-Liberta.Narod.Ru. К этому прибавляют, что Буасси д'Англа, исполнявший в тот момент роль председателя Конвента, невозмутимо поклонился ей. В период Революции такого не зафиксировано даже в эпоху Великого Террора!»]. Скорее всего, это выдумка, но выдумка весьма символичная.

Одним из курьезных порождений революционного шоу явились парижские вязальщицы. Эти ультрапатриотические женщины ежедневно являлись на заседания Конвента, а также разных политических клубов с вязанием в руках. Вязание чулок для солдат Республики символизировало трудовой подвиг; но дамы им не ограничивались, очень быстро превращаясь, если надо было, в злобных фурий. Характерно, что за исполнение своего патриотического долга вязальщицы получали от Парижской Коммуны поденную плату.

Первое выступление Марата в Конвенте запомнилось всем.

Друг народа взошел на трибуну, сопровождаемый всеобщим неодобрительным молчанием. Внимательно оглядев аудиторию, он сказал:

— В этом зале много моих личных врагов.

Зал взорвался.

— Все здесь твои враги!

Выдержав паузу, Марат рявкнул:

— В этом зале много моих личных врагов, позор им всем!

Вновь наступила тишина.

И недели не прошло со дня открытия конвента, как партия жирондистов при молчаливом и одобрительном согласии большинства потребовала лишить смутьяна Марата депутатских полномочий. Все знали, что в своих листках он требовал диктатора с топором; в предполагаемом диктаторе подозревали ненавистного Робеспьера, это придавало жирондистам двойной ярости. «Остановить бестию!» «На гильотину его!» — вопили внезапно осмелевшие деятели Жиронды. Левые подчеркнуто дистанцировались от Марата, предоставив ему выпутываться самому («Марат — существо вредное для общества», — заявил Дантон). Одиноко стоял он на трибуне перед бушующим залом. Но доктор давно привык вести свою борьбу в одиночестве. «Только индюки ходят стадами», говаривал он. И здесь он не растерялся.

Он и не подумал отвергать возводимые на него обвинения, заявив, что, действительно, ему, и только ему, принадлежат крамольные призывы. С каждой своей фразой он распалялся все более, заставив зал настороженно замолчать. В конце концов он выхватил пистолет и приставил его к виску, объявив, что даваться живым в руки врагов он не собирается. Речь оказалась великолепной; жирондисты были в смятении. Эту схватку они полностью проиграли.

Человек Марат был рисковый и вообще любил потрясать оружием. В марте девяносто третьего на заседании якобинского клуба он сунул Дантону кинжал под нос, закричав, покрывая своим хриплым голосом бешеные овации: «Вот чем я буду истреблять контрреволюцию!» Пять дней спустя он стал президентом клуба.

Но до сближения с якобинцами Марат оставался политически одиноким. Жирондисты развернули широчайшую и жесточайшую травлю «чудовища» (распространенное заблуждение, что жирондисты, в отличие от революционеров-радикалов, были тихими и застенчивыми буржуа. На самом деле, тихие и застенчивые в революциях не участвуют ни с какой стороны [*Так, например, в марте 1793 года, когда началось вандейское восстание, Конвент принял Закон о покарании мятежников. Самые драконовские меры были внесены жирондистами. В числе прочего, всякий гражданин, нацепивший белую кокарду, объявлялся вне закона. Если при этом его арестовывали с оружием в руках, то в течение двадцати четырех часов он должен был быть казнен. Марат назвал эту меру «самой бессмысленной, самой недостойной человека, преданного Республике. Она ведет как раз к уничтожению истинных патриотов. Быть беспощадным надобно не ко введенным в заблуждение людям, но к их руководителям»]). Марат сражался в одиночку — и никогда не позволял себе занимать в своем сражении оборонительные позиции, всегда наступая, несмотря на то, что подвергался гонениям до такой степени, что часто вынужден был скрываться, как во времена монархии. Случалось, он просто не мог выйти из дому. Но всеобщая ненависть не могла его обескуражить. «Рассчитывать, что понравишься всем, — говорил Марат, — может только сумасшедший; а рассчитывать, что во время революции понравишься всем, может только предатель».

На повестке дня особенно остро стояла продовольственная проблема. Друг народа предложил способ ее решения в своем фирменном стиле: «В каждой стране, где права народа не являются лишь пустыми словами, ограбление нескольких лавок, на дверях которых были бы повешены скупщики, быстро положило бы предел злоупотреблениям, приводящим пять миллионов человек в отчаяние и обрекающим тысячи на гибель в нищете». Номер газеты со статьей Марата вышел 25 февраля 1793 года. В тот же день в Париже начались погромы лавок и складов, реализованные очень похожим образом, что называется, как по писанному. Разумеется, все эти обильные волнения не были обусловлены всецело подстрекательством Марата или даже многочисленными воззваниями священника Жака Ру и его движения «бешеных», уделявших в своей агитации продовольственному вопросу особое внимание; но посильный вклад нашего героя несомненен. В тот же день, вечером, выступая на заседании якобинского клуба, Марат заклеймил «погромщиков и грабителей», заявив, что беспорядки были подготовлены контрреволюционерами в их предательских секциях. Вряд ли это было сделано с целью личного спасения: доктор был не из тех, кто особенно дорожит собственной шкурой. Вполне возможно, что призывы Марата имели своей целью прежде всего пресловутое поддержание всеобщего возбуждения, но не прямую их реализацию; а может быть, в своем осуждении погромов он элементарно лицемерил, не желая слишком просто потерять и так столь часто ускользавшую от него легитимность.

В очередной раз легитимность ускользнула в апреле того же года, когда жирондисты наконец сумели добиться предания Марата суду. В числе прочего Марат обвинялся в том, что требовал голов «жирондистских изменников». Так и было: Друг народа всегда решительно предпочитал нападение обороне. Однако демарш Жиронды оказался крайне вредным и несвоевременным для его инициаторов: не затих еще скандал, связанный с изменой их ставленника генерала Дюмурье, о которой проницательный Марат предупреждал задолго до того, как она свершилась, получая за это в свой адрес самые разнообразные угрозы. «Наберитесь терпения, господа, — писал Друг народа 17 октября 1792 года, обращаясь к жирондистам, — и мы вас познакомим со свободой. Покуда же поверьте, что ваш хозяин гораздо больше боится острия моего пера, чем я — сабель его холопов». Хозяин и был вероломный генерал. Итак, как тогда, так и теперь выходило, что контрреволюция пытается замести следы, уничтожив опаснейшего из своих врагов. С заседания Конвента, на котором было решено предать Марата суду, Друг народа спокойно ушел домой, обозвав депутатов дураками: арестовать его никто не осмелился. Пробыв непродолжительное время на нелегальном положении (все это время он активно готовил общественное мнение к предстоящему процессу), Марат добровольно явился в полицию и был предан суду. Весь суд от начала до конца явился торжеством подсудимого: сам ужасный Фукье-Тенвиль, прокурор революционного трибунала, заявил, что не знает большего друга народа, чем обвиняемый. Понятное дело, Марат был оправдан; из зала суда его вынесли на руках, осыпая цветами. Огромная толпа восторженно приветствовала его снаружи. Марата вновь подхватили на руки и понесли прямо в Конвент, где публика и часть депутатов устроила ему бурную овацию. Легко представить, какими глазами смотрели на все это депутаты-жирондисты. Но им уже оставалось только смотреть: даже открыть рот было опасно.

Вскоре жирондисты были изгнаны из Конвента; дни их были сочтены.

Между тем, старая болезнь давала о себе знать. Неделями Марат не выходит из своего жилища на улице Кордельеров, почти не покидая ванны, которая одна дает ему какое-то облегчение от жестоких болей. Симона Эврар, его тридцатилетняя гражданская жена, преданно ухаживает за ним. Поставив поперек краев ванны деревянный брусок, Марат оборудует себе своеобразный письменный стол, на котором пишет свои зажигательные статьи и воззвания. Как и полагается Другу народа, он отчаянно нуждается, едва сводя концы с концами, чтобы издавать свою газету. Проблемы со здоровьем, проблемы с финансами не только не покидают его, но скорее даже обостряются, и в дни триумфа.

В эти дни его часто посещают делегации различных клубов. «Мы видели нашего друга Марата; он очень тронут вашим вниманием. Мы застали его в ванне; около него стоял столик с чернильницей и газетами; он занимался общественными делами. У него, собственно говоря, не болезнь, а недомогание; его, скорее всего, губят слишком пылкие порывы патриотизма» — говорится в отчете делегации якобинцев, посетившей Друга народа за день до его смерти.

Субботним утром 13 июля в дверь Марата постучали. Открыла Симона Эврар. На пороге стояла эффектная, очень хорошо одетая молодая девица (предание гласит, что она была красива; отнесемся на этот раз к преданию некритически), заявившая, что желает видеть Друга народа, чтобы передать ему лично некие важные сведения. Симона насторожилась. «Друг народа болен и не принимает», — сухо заявила она. Девица ушла с возмущенным видом.

В тот же день через рассыльного Марат получил письмо.

«Гражданин, я приехала из Канна. Ваша любовь к отечеству заставляет меня предположить, что вы с интересом узнаете о несчастных событиях в этой части республики. Я приду к вам около часа. Будьте добры, примите меня и уделите мне минуту для беседы. Я предоставлю вам возможность оказать большую услугу отечеству. Мария Корде».

Вечером в дверь снова постучали. Открыв, Симона Эврар увидала все ту же девицу, разодетую пуще прежнего, только что от парикмахера, с новой прической. «Гражданин Марат не принимает!» — «Это возмутительно! Это невозможно! Друг народа должен был получить мое письмо!» — громко кричала незнакомка. Услышав шум, Марат велел пустить ее к себе, прямо в ту комнату, где он принимал очередную ванну.

Это было тесное и темное помещение с кирпичным полом. Напротив ванной Марата висела большая карта Франции, над нею — два пистолета дулом к дулу; над пистолетами большими буквами было написано: «СМЕРТЬ».

Разговор длился около пятнадцати минут, но истории осталась известна лишь финальная часть. Шарлотта изъявила желание назвать поименно всех канских заговорщиков, Марат взялся за перо, уверив ее, что теперь их ждет гильотина, и успел записать на листе бумаги несколько фамилий. Посетительница выхватила из корсажа большой кухонный нож и вонзила его в грудь Марату. «Ко мне, друг мой, ко мне!» — хрипло вскрикнул Жан-Поль и уплыл на своей ванне в вечность.

Пускай история и запомнила его Другом народа, сомнительно, чтобы он обращался в эти минуты к хрестоматийному предмету своей дружбы. Ясно, что он имел в виду верную Симону или комиссионера Лорана Ба, находившегося тогда в его доме. Тем не менее, заманчиво представить, что в последнее мгновение Марат обратился непосредственно к народу, как бы желая спаять его воедино своей смертью — не сплочение ли народа считал он делом своей жизни, и не провидение ли подсказало ему последние слова, что бы он сам не имел в виду? «Ко мне, mon ami, ко мне!» Исполненный символизма финал великого человека. «Я добиваюсь славы, чтобы принести себя в жертву отечеству», — писал он некогда. Следует признать, гражданин Марат в полной мере реализовал все свои устремления.

Во всей обстановке убийства Марата есть что-то невыносимо эротическое. Надушенная красавица в белом платье, с огромным ножом в изящной руке; скрюченное голое тело в ванной, окровавленная простыня; шепот, хрип, плеск воды… Сюда добавляются показания бесхитростного Лорана: «Я повалил чудовище на пол и держал его за груди…» Да, уход Марата был обставлен с тем символизмом, который не может быть придуман нарочно. Многие рисунки того времени изображают сцену убийства совсем по-другому: Марат, прилично одетый, сидит на софе или лежит в кровати; на некоторых гравюрах он даже принимает ванную в одежде! Нравы восемнадцатого века, особенно за пределами революционной Франции, были слишком закрепощенными, чтобы правдиво говорить о том, как произошло убийство. Даже мертвый, Марат оставался революционером.

Опись имущества покойного показала, что все его сбережения составили ассигнация в 25 су и две мелкие серебряные монеты. Этого, конечно же, было недостаточно, чтобы оплатить многочисленные долги по его знаменитой грозной газете. Республика взяла их на себя.

При обыске девицы Корде было найдено «Обращение к французам, друзьям законов и мира»: «О Родина! Твои несчастья разрывают мое сердце!» и т.п., вполне в духе времени. Булавкой к нему было прикреплено метрическое свидетельство: Шарлотта жаждала славы, пусть даже посмертной. Среди бумаг, найденных в ее гостиничном номере, находилось письмо, написанное на тот случай, если ей во второй раз не удастся добиться аудиенции у Марата: «меня преследуют за дело свободы. Я несчастна, и этого достаточно, чтобы я имела право на Вашу защиту». Упирать на жалость ей так и не понадобилось. Конвоируемая из дома Марата, перед лицом бушующей толпы («Мы порвем ее на куски!» — кричали осиротевшие поклонницы Друга народа) она вела себя исключительно мужественно. Столь же мужественно она вела себя на допросе.

«Я убила не человека, а хищного зверя, пожирающего всех французов». «”Кто смог внушить вам столько ненависти?” — “Чужой ненависти мне не требовалось, с меня довольно было своей”». Диалог вполне в духе ее дедушки Корнеля, знаменитого драматурга.

Уже через день после ареста девица Корде обратилась в Комитет общественной безопасности с просьбой:

«Так как мне осталось жить еще несколько мгновений, то могу ли я надеяться, граждане, что вы позволите написать с меня портрет; я хотела бы оставить моим друзьям эту память обо мне. А кроме того, если ценят изображения достойных граждан, то любознательность иногда заставляет добиваться портретов великих преступников, что служит к увековечению ужаса их преступлений; если вы соблаговолите оказать внимание моей просьбе, то, пожалуйста, пришлите ко мне завтра художника — специалиста по миниатюрам…»

17 июля 1793 года отважная террористка взошла на эшафот. Показав по обычаю того времени толпе отрубленную голову, палач дал ей пощечину. Профессиональные историки разделились, со свойственной им объективностью описывая реакцию зрителей: одни пишут, что толпа одобрительно заурчала, другие — что напротив, глухо возроптала. Не так уж это и важно для той, чья голова полетела в корзину. В 1889 году череп Шарлоты был представлен на всеобщее обозрение на Всемирной выставке во Франции.

На посмертной маске Марата читается странное выражение иронической муки. По силе производимого впечатления эта маска уступает лишь маске, снятой с отрубленной головы Робеспьера: какое-то высшее, неземное спокойствие запечатлено в навеки застывших чертах Неподкупного.

Похороны Марата были превращены в грандиозное действо. Главным оформителем стал знаменитый Давид. Сердце Друга народа, заключенное в украшенный драгоценностями сосуд, со всеми необходимыми торжественностями присвоили себе кордельеры; урну массивными цепями подвесили в центре потолка в том зале, где проходили заседания клуба. Якобинцы также претендовали на сердце Марата, но их опередили. «В стенах этого клуба мы сохраним если не сердце, то дух усопшего» — нашлись они.

После своей смерти Марат, как и следовало ожидать, сделался предметом культа. Как и следовало ожидать, культ вскоре был развенчан; такова участь любого героя, вне зависимости от того, что он содеял, — ибо племя человеческое непостоянно и вероломно, тому в истории мы тьму примеров слышим. Уже после Термидора, в 1794 году, прах Друга народа торжественно перенесли в Пантеон. Одновременно из пантеона вынесли останки другого титана революции, графа Мирабо, выбросив их на кладбище, на котором хоронили преступников. Нужно ли говорить, что останки самого Марата покоились в Пантеоне самое непродолжительное время. 26 февраля 1795 года их постигла такая же участь; окончательного погребения Друг народа удостоился на близлежащем кладбище святой Женевьевы, от которого ныне не осталось и следа. «Слепой народ, не имеющий руководителей! Народ не рассуждающий, который ведут, куда хотят, ловкие мошенники! Глупый народ, неспособный учиться в школе бедствий, для которого всегда проходят бесследно уроки опыта! Народ ребячливый, который любому наглому фокуснику всегда удается посредством глупой сказки отвлечь от мыслей о своем благе, даже среди общественных бедствий!.. Достаточно, значит, позабавить тебя, чтобы снова посадить тебя на цепь». Also sprach Marat.

Товарищ У.

http://tov.lenin.ru

1 флореаля CCXIII года